Влияние развития периферийных сетевых вычислений на Интернет

Аннотация: Постепенное повышение требований к скорости доступа к интернет-ресурсам и снижению времени отклика вызвало изменения в системе передачи данных Интернета, а именно размещение вычислительных мощностей и хранилищ данных ближе к конечным потребителям. Это повлекло за собой внедрение новой телекоммуникационной инфраструктуры, характеристики которой отличаются от традиционных характеристик Интернета.

В данной статье рассматривается ряд вопросов, связанных с эволюцией Интернета в плане поддержки периферийных вычислений. Затрагиваемая в работе проблематика позволит понять, станет ли развитие технологии периферийных вычислений решающим фактором в эволюции Интернета в целом и приведёт ли это к появлению новой телекоммуникационной инфраструктуры, работа которой будет построена на принципиально других началах. Иными словами, сохранит ли Интернет свою основополагающую роль на фоне появления новых видов сетевой архитектуры и приложений, продолжит ли он существовать и развиваться?

Введение

Выступая в роли «сети сетей», Интернет обеспечивает связность на глобальном уровне. Можно сказать, что он выступает в качестве наиболее значимого фактора начавшейся в последние десятилетия ХХ века цифровой трансформации. Этот процесс продолжит играть определяющую роль в нашем обществе на всём протяжении XXI века. Авторы входят в коллектив «Общества Интернета» (Internet Society, ISOC) – организации, выступающей за полноценное развитие Интернета в соответствии с принципами глобальности, открытости, безопасности и достоверности. В основе этого развития лежит то, что мы называем «отличительными свойствами Интернета» или «сетевым взаимодействием на основе принципов работы Интернета» (Internet Way of Networking) [8]. Такой подход подразумевает использование инфраструктуры с универсальным протоколом, модульной архитектуры, а также обеспечение взаимосвязанности сетей на добровольной основе для формирования единой сети сетей, в которой прикладная функциональность расположена на периферии. Интернет развивается и меняется на наших глазах. Всё большую актуальность приобретают так называемые периферийные сети, например, сети широкополосного доступа и доставки контента, работа которых определяется ожидаемыми потребностями потребителей и бизнеса. В этой связи встаёт следующий вопрос: будут ли такие периферийные сети играть определяющую роль в развитии Интернета, что приведёт к созданию новой коммуникационной инфраструктуры и изменению её основных характеристик? Может ли Интернет продолжить существовать и успешно развиваться в качестве фундамента для других сетевых архитектур и приложений? Поскольку ставить точку в том, что касается эволюции Интернета, на данный момент представляется преждевременным, авторы не будут пытаться дать читателю окончательный ответ на эти вопросы. Вместо этого они представят свою точку зрения и сформулируют ряд вопросов и тезисов, которые помогут лучше понять рассматриваемую проблематику.

Во втором разделе авторы разъясняют, что они понимают под полноценным, то есть нормальным функционированием Интернета, а в третьем разделе рассматривают факторы, способствующие распространению сетевых технологий на базе периферийных вычислений как, например, потребительский спрос. Также представлены термины, описывающие различные этапы в развитии Интернета. В пятом разделе изложены те вопросы, которые призваны дать нам возможность лучше понять сформулированную в начале предыдущего абзаца проблему.

Свойства Интернета

Чтобы понять, насколько нормально и полноценно развивается Интернет, нам потребуется установить определённый целевой показатель или взять за основу определение так называемого здорового Интернета. В этих целях воспользуемся руководством Internet Way of Networking [8]. «Общество Интернета» провело серию круглых столов и исследований в рамках интернет-сообщества для выявления основных, критически важных характеристик Интернета, которые определяют его развитие и адаптацию к современным реалиям. Эти характеристики стали залогом экономического и технологического развития в глобальном масштабе. Ниже приводится краткое описание этих критически важных характеристик и их преимуществ.

| Основополагающие характеристики | Преимущества |

| 1. Доступная инфраструктура с общим протоколом, характеризующаяся открытостью и низким входным порогом. | Обеспечение неограниченного доступа и использование общих протоколов обеспечивают глобальную связность и способствуют развитию сети. По мере подключения всё большего числа участников Интернет приобретает всё большее значение и становится всё более ценным ресурсом для всех его пользователей. |

| 2. Открытая архитектура взаимозаменяемых, многократно используемых составляющих, основанных на открытых стандартах, внедрение и использование которых сообществом пользователей осуществляется на добровольной основе. | Использование открытой архитектуры позволяет создавать общие, взаимосвязанные и взаимодополняющие услуги, обеспечивающие ускоренное внедрение инноваций без необходимости получения каких-либо разрешений. Инклюзивный процесс стандартизации и внедрение решений, исходя из запросов и потребностей пользователей обеспечивает принятие полезных нововведений и отмирание невостребованных элементов. |

| 3. Децентрализованное управление и единая гибкая система распределённой маршрутизации, поддающаяся масштабированию. | Распределённая маршрутизация обеспечивает устойчивость и адаптивность сети автономных подсетей, позволяя оптимизировать их работу на локальном уровне, при этом сохраняя глобальную связность. |

| 4. Система общих глобальных идентификаторов, которые являются однозначными и универсальными. | Наличие общей системы идентификаторов обеспечивает стабильную работу систем адресации и позволяет рационализировать функционирование всей сети, избежав её фрагментации или деления. |

| 5. Простая и адаптивная технологически нейтральная сеть общего назначения. | Применение общих подходов обеспечивает гибкость. Сообщество интернет-пользователей очень разнообразно и постоянно меняется. То же самое можно сказать о сферах применения Интернета. Технологически нейтральная сеть общего назначения может обеспечить поддержку такой динамической среды без каких-либо существенных изменений. |

Эти критически важные характеристики представляют собой своего рода идеалы, сформулированные в технологически нейтральных терминах. Соответственно, при ослаблении этих характеристик получить те преимущества, которые призван обеспечивать Интернет, будет сложнее. В своём нынешнем виде Интернет не соответствует всем этим характеристикам. Например, в том, что касается первой характеристики, можно сказать, что в настоящее время интернет-протокол (IP) выступает в качестве общепринятого протокола. Однако он существует в двух вариантах — IPv4 и IPv6. Очевидно, что переход на IPv6 не соответствовал первой характеристике. Это свидетельствует о необходимости использования таких механизмов перехода, как 646XLAT [5], 6rd [9] и NAT64 [4], для того, чтобы пользователи сетей, в которых используется исключительно протокол IPv6, могли в полной мере воспользоваться теми преимуществами, которые призван обеспечивать Интернет.

Возникает вопрос: не оказывает ли развитие периферийных вычислений негативного воздействия на эти критически важные характеристики?

Эволюция Интернета

Цель данного раздела – создать общее представление об эволюции Интернета, выявив при этом четыре этапа в его развитии[1], что позволит лучше понять суть рассматриваемой проблематики.

Классический период: эпоха интернет-классицизма. Классическая эпоха в развитии Интернета завершилась в 1990-х годах. В это время Интернет представлял собой транспортную сеть сетей с минимальной функциональностью ядра для поддержки приложений. Ни серверы, ни клиенты не обладали возможностью оптимизации трафика и не пользовались такими решениями. Если клиенту в одном уголке мира нужно было получить какие-то данные с другого конца света, пакеты данных отправлялись в длительное путешествие. Тогда время отклика составляло от 10 до 100 мс, тогда как скорость подключения конечных пользователей составляла от нескольких сотен килобит до 1 мегабита в секунду. Инфраструктура действовала в глобальном масштабе.

Начало освоения кеш-памяти: гибридный Интернет, периферийные вычисления на региональном уровне. 1990-е годы и начало нового тысячелетия отмечены растущим применением технологии кеширования и увеличением числа точек обмена и центров хранения и обработки данных. Серверы теперь размещаются ближе к пользователям, что, в первую очередь, было призвано сократить издержки при передаче информации. Наблюдается развитие решений, которые сейчас принято называть облачными технологиями. Размещение серверов для их обслуживания производится по региональному принципу. Динамическая система доменных имён [RFC2136] и технология аникаст [RFC3258] обеспечили максимальную оперативность доступа к запрашиваемому контенту. Двухсторонняя задержка составляет от 10 до 100 мс, тогда как скорость подключения выросла, достигнув диапазона от 10 до 100 мегабит в секунду. Поскольку инфраструктура преимущественно строилась по региональному принципу (покрытие в радиусе порядка 1000 км), мы назвали данное решение «удалённым облаком».

Гипермасштабирование: гибридный Интернет, приближение периферийных вычислений к пользователю. Период с 2010 по 2020 годы прошёл под знаком виртуализации сетевых и компьютерных технологий, а также автоматизации технологических процессов сборки, настройки и развёртывания программного обеспечения, что привело к распространению гипермасштабирования. Это сделало возможным развитие различных услуг, включая потоковую передачу видео и интерактивные компьютерные игры в высоком разрешении. Время отклика снизилось до примерно 10 мс, а иногда и даже ниже этого уровня, тогда как скорость подключения пользователей достигла диапазона от сотен мегабит до нескольких гигабит в секунду. Облачные хранилища теперь размещаются ближе к пользователям и носят более децентрализованный характер, находясь в радиусе примерно 100 км. Размещение инфраструктуры всё больше осуществляется по региональному принципу. Ещё одной отличительной чертой данного периода стало строительство крупными операторами доставки контента своих собственных опорных сетей с целью снижения зависимости от инфраструктуры Интернета в её классическом исполнении.

Расслоение Интернета: трансформация услуг в соответствии с принципами функционирования телекоммуникационной отрасли. Характерной чертой 2020-х годов стала идея ожидаемого расслоения в рамках архитектуры сетей 5G [2]. Хранилища и компьютерная инфраструктура располагаются в десятках или сотнях километров от пользователя, что позволило снизить время задержки до миллисекунды, а то и ниже, тогда как скорость подключения превысила 1 гигабит в секунду. Необходимая инфраструктура становится ещё ближе и нередко размещается в одном населённом пункте с пользователем.

Хотя в реальной жизни такая архитектура пока встречается редко, идея её воплощения в жизнь то и дело всплывает в различных программных документах, в которых её описывают как провозвестницу эпохи Web 3.0, которая бы обеспечила возможность развивать голографические решения, дополненную реальность и метавселенную.

Существует мнение, что для освоения таких технологий потребуются специализированные сети, которые бы обеспечили соответствующее качество взаимодействия с точки зрения снижения искажения сигнала, времени задержки, повышения пропускной способности или всё это одновременно (см., например, доклад «Сеть 2030» Сектора стандартизации электросвязи МСЭ [1]).

В данной модели функционирование каждого слоя определяется соответствующей услугой, а привязка сетевых мощностей к оказанию конкретной услуги (с возможностью взимать за это отдельную плату) во многом напоминает принятые в телекоммуникационной отрасли модели. Соответственно, данную модель можно назвать «телекоммуникационной» сетью. Это не означает, что такие услуги оказываются существующими телекоммуникационными операторами – любое лицо, представленное на местном рынке и располагающее необходимым финансированием, может оказывать такие услуги.

Сравнение четырёх моделей

Таким образом, перед нами четыре модели-этапа развития Интернета: так называемая классическая эпоха, время развития периферийной инфраструктуры по региональному принципу, максимальное приближение такой инфраструктуры к пользователю и переход на оказание услуг по модели телекоммуникационных операторов. Первые три модели представляются закономерными этапами в развитии Интернета, поскольку основные свойства Интернета оставались неизменными. В основе всех этих технологий лежат общие идентификаторы, а Интернет в них рассматривается в качестве общедоступного средства связи, функционирует за счёт стандартных элементов, а его работа определяется принципами распределённого масштабирования и самостоятельного, децентрализованного принятия решений отдельными субъектами.

Однако на стадии максимального приближения инфраструктуры к пользователям намечается изменение моделей распределения потоков данных и формируется тенденция к созданию операторами инфраструктуры гипермасштабируемых сетей собственных систем связи. Иногда (но не всегда) в основе таких решений лежат традиционные интернет-технологии. Таким образом, возникает вопрос о необходимости и целесообразности такой трансформации [3].

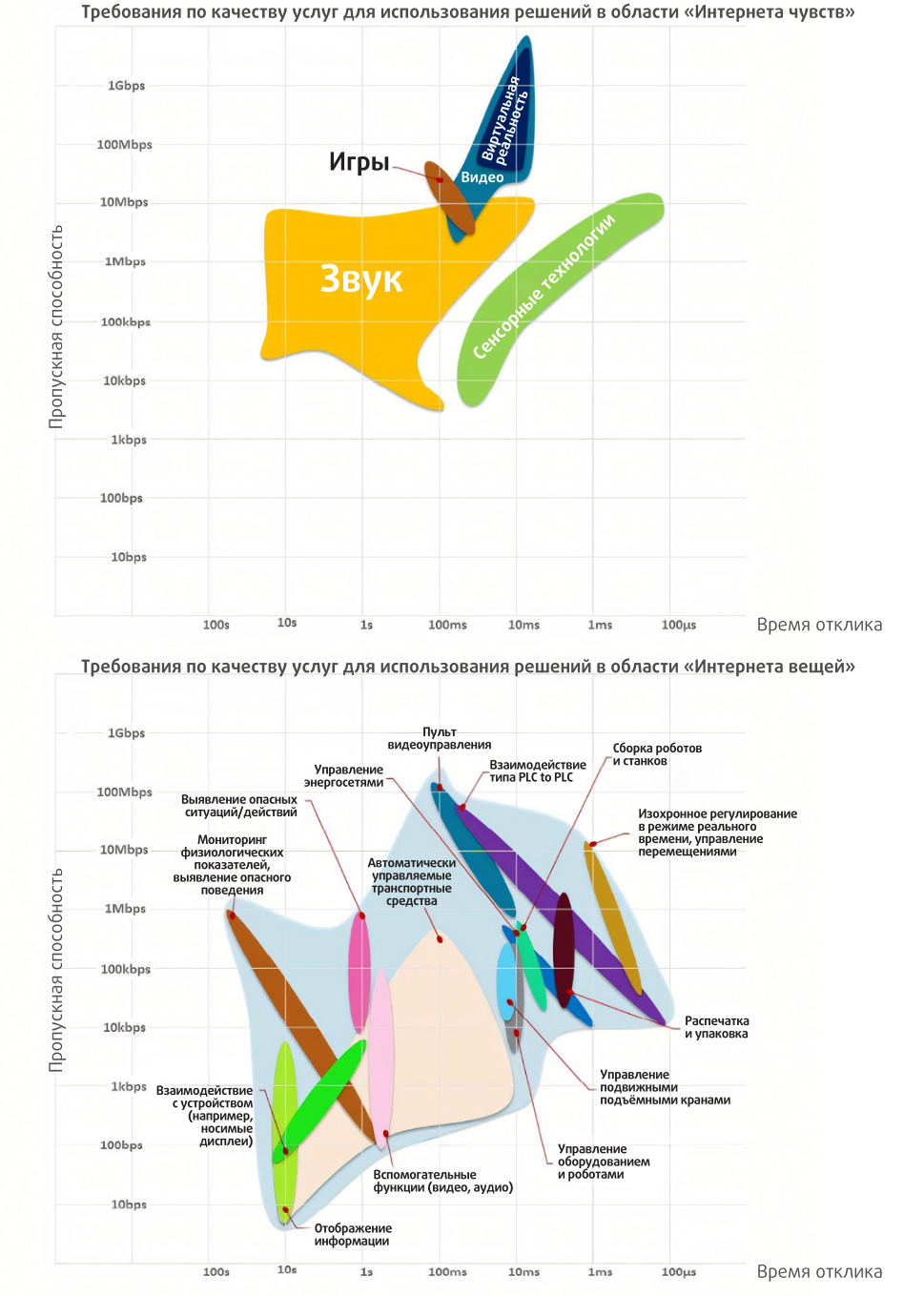

В недавно опубликованном докладе британского Управления по делам радио, телевидения и предприятий связи [6] приводятся данные по требуемым показателям пропускной способности и времени задержки в зависимости от приложения. На рисунке 1 показана диаграмма, отражающая прогнозируемые требования к таким параметрам. Можно сделать вывод, что при повсеместном распространении инфраструктуры периферийных вычислений в непосредственной близости от пользователя интернет-технологии могут обеспечить функционирование многих видов деятельности и приложений, тогда как для решения ограниченного круга задач потребуются специализированные сети.

Вопрос во многом спорный. Для снижения времени задержки свыше 10 мс и пропускной способности, не превышающей 1 гигабита, достаточно инфраструктуры регионального или глобального уровня. Соответственно, для снижения времени задержки ниже 10 мс и увеличения пропускной способности выше 1 гигабита в секунду, скорее всего, потребуется максимально приблизить инфраструктуру к пользователю с её привязкой к конкретному назначению. В результате может получиться так, что обычные интернет-сети не справятся с определёнными видами виртуальной реальности, основанными на сенсорном интерфейсе, системами или услугами Интернета вещей в их преимущественно промышленном исполнении. Во всех остальных сферах с экономической точки зрения представляется целесообразным продолжить пользоваться более простой сетевой архитектурой и недорогими сетевыми стеками на базе IP. Перенос в сеть избыточных вычислительных мощностей может оказаться слишком дорогим удовольствием (аргумент Сальцера относительно сквозной (end-to-end) архитектуры в его первоначальном виде заключается в том, что стоимость оптимизации функционирования сети может оказаться неоправданной по сравнению с полученным результатом [7]).

Специализированные сети из четвёртой модели могут потребовать несовместимого с Интернетом или конкретным приложением способа использования стека (некоторых элементов), что приведёт к фрагментации сетевого пространства. При этом высока вероятность сосуществования и возникновения взаимозависимости этих двух видов сетевых технологий, то есть глобального Интернета и универсального протокола с одной стороны и специализированных сетей с другой стороны. Работу большинства таких специализированных сетей необходимо будет координировать и обеспечивать соответствующим образом, чтобы они могли хотя бы отчасти задействовать преимущества Интернета. В такой среде стандартным решением представляется использование шлюзов.

Вопросы, вопросы, вопросы

Описанный выше процесс изменения и развития Интернета начинается с эпохи классического Интернета, затем переходит в стадию размещения вычислительных мощностей по региональному принципу, после чего эти мощности максимально приближаются к пользователю, а обслуживание переходит на принятую среди телекоммуникационных операторов модель. Эти тенденции могут свидетельствовать о постепенном замещении традиционных архитектур радикально новыми решениями. Главный вопрос в этой связи заключается в том, останется ли Интернет в его классическом исполнении незаменимым инфраструктурным элементом или его постепенно вытеснят другие виды архитектуры. Что же это означает для общества? Сохранят ли свою актуальность преимущества от построения сетей по заложенным в основу Интернета принципам?

«Общество Интернета» изучает влияние программных и технологических изменений и предложений через призму основных характеристик Интернета, а также в свете приведённых нами основополагающих вопросов.

Стоит ли развивать сети, исходя из лежащих в основе Интернета принципов?

Чтобы понять, каким образом описанные этапы в развитии Интернета соотносятся друг с другом, важно ответить на вопрос, остаётся ли устаревшая инфраструктура востребованной и зависят ли появившиеся на следующем этапе услуги от принятых ранее решений. Если это так, то можно говорить о сосуществовании относящихся к разным этапам развития Интернета решений, а не о постепенном замещении одних технологий другими. В таком преломлении становится понятнее, в чём заключается ценность основополагающих принципов функционирования Интернета. В какой степени новейшие системы доставки контента, облачные технологии, периферийные вычисления и так далее зависят от технологий, созданных в так называемую эпоху классического Интернета? В какой степени способность Интернета брать на себя функции, которые до этого на него никогда не возлагались, то есть ещё не появившиеся модели и решения в области построения сетей, можно считать новым видом общественного достояния, которое нужно оберегать и защищать, чтобы такие преимущества были доступны для всех?

Рис. 1. Пропускная способность и требования по задержке отклика для приложений различных классов.

Источник: Доклад Ofcom «Будущее интернета» [6].

Возможна ли миграция инноваций?

Одним из преимуществ подхода Internet Way of Networking является то, что он способствует внедрению инноваций без необходимости получать для этого какие-либо разрешения. Это результат того, что сеть универсальна, технологически нейтральна и доступна для всех.

Это преимущество сохранилось, несмотря на развитие облачных технологий с созданием соответствующей инфраструктуры на региональном уровне. Это никак не препятствует использованию интернет-серверов, где бы они ни находились, для размещения инноваций и их масштабирования по мере увеличения спроса. Для того, чтобы развивать какую-нибудь услугу, крупных инфраструктурных капиталовложений или проведения переговоров с местными провайдерами не требуется. Возможность масштабирования рассматривается выходящими на рынок небольшими прямыми поставщиками контента как операционный расход.

Конечно, доступ к расположенному в непосредственной близости от передатчика центру хранения данных обойдётся дороже, причем лишь немногие смогут воспользоваться таким преимуществом. Кроме того, объём хранилища тоже ограничен. Вероятно, доступ к таким объектам смогут получить только те, кто имеет возможность отстаивать свои интересы и/или представлен на местном рынке.

Возникает вопрос: можно ли ждать повсеместного перехода приложений, нуждающихся в таком доступе, на инновационные решения?

Можно также спросить, будут ли специализированные приложения обладать достаточной степенью открытости, чтобы воспользоваться теми преимуществами, которые может дать им Интернет? Можно ли предположить, что их запуск в обособленной среде исключит возможность их использования в Интернете?

Куда направлены инвестиции?

Если специализированные сети и сегменты станут прибыльными и конкурентоспособными, сохранится ли возможность привлекать инвестиции для развития универсальной инфраструктуры? Как уже было отмечено, сторонники гипермасштабирования активно вкладываются в развитие отдалённых и приближенных периферийных вычислений. Увеличится ли роль универсальных интернет-решений в том, что касается оказания и согласования услуг, по мере приближения вычислительных мощностей и центров хранения данных к пользователям?

Насколько велик потенциал успешных бизнес-моделей для привлечения инвестиций в традиционные интернет-технологии?

И ещё вопросы…

Эти процессы сопряжены ещё с целым рядом вопросов. Каким образом качество интернет-услуг определит дальнейшее развитие этого сектора?[2] Будет ли развитие Интернета способствовать его сохранению вместе с обеспеченными им преимуществами или же эти процессы приведут к большей фрагментации инфраструктуры и ограничению степени её децентрализации? Ответов на эти вопросы у нас нет, что не мешает нам стремиться выявить те факторы, которые обеспечивают эффективное развитие Интернета, а также продолжать обсуждать эту тему.

Заключение

В данной статье мы описали развитие Интернета — от модели глобальной универсальной связности до фрагментации инфраструктуры хранения данных и вычислений по региональному принципу. По нашему мнению, в некоторых случаях переход на специализированные сетевые решения представляется оправданным. Также делается утверждение, что это не означает исчезновения универсальных интернет-технологий, которые будут сосуществовать со специализированными сетями. Наконец, обозначен ряд вопросов, которые позволят нам лучше понять эти процессы и ответить на вопрос о потенциальной общественной пользе этих изменений. Хочется верить, что данная статья будет способствовать продолжению дискуссии о развитии одного из основополагающих элементов созданной человечеством инфраструктуры.

Благодарности

Данная статья – результат обсуждения затрагиваемой проблематики небольшой группой специалистов «Общества Интернета». Хотелось бы особо отметить вклад Акрити Бопанна и выразить ей нашу благодарность.

- Авторы осознают, что выступают с позиций стран Северной Америки и Западной Европы, которые находились в авангарде описываемых процессов. Очевидно, что развитие периферийных сетей может усугубить цифровое неравенство. Признав этот факт, отметим, что данная тема находится за рамками рассматриваемой в данной статье проблематики.

- На данном этапе считается, что такое требование противоречит приведённой в таблице третьей ключевой характеристике Интернета, поскольку для обеспечения высокого качества обслуживания в различных сетях и юрисдикциях потребовалось бы применение законодательных и надзорных механизмов, которые подразумевают наличие централизованного управления в той или иной форме.

Список литературы

[1] FG-NET2030 — Focus Group on Technologies for Network 2030. 2020. Network 2030 — Gap Analysis of Network 2030 New Services, Capabilities and Use cases. Technical Report. ITU-T. https://www.itu.int/en/ITU-T/ focusgroups/net2030/Documents/Gap_analysis_and_use_cases.pdf

[2] Xenofon Foukas, Ahmed Elmokashfi, Georgios Patounas, and Mahesh K. Marina. 2017. Network Slicing in 5G: Survey and Challenges (12 May 2017), 94–100 pages. https://doi.org/10.1109/MCOM.2017.1600951

[3] Geoff Huston. 2016. The death of transit (2016). https://blog.apnic.net/ 2016/10/28/the-death-of-transit/

[4] Xing Li, Mohamed Boucadair, Christian Huitema, Marcelo Bagnulo, and Congxiao Bao. 2010. IPv6 Addressing of IPv4/IPv6 Translators. Request for Comments RFC 6052. Internet Engineering Task Force. https://doi. org/10.17487/RFC6052 Num Pages: 18.

[5] Masataka Mawatari, Masanobu Kawashima, and Cameron Byrne. 2013. 464XLAT: Combination of Stateful and Stateless Translation. Request for Comments RFC 6877. Internet Engineering Task Force. https://doi.org/ 10.17487/RFC6877 Num Pages: 14.

[6] Ofcom. 2021. Internet Futures, Spotlight on the technologies which may shape the Internet of the future (July 2021). https://www.ofcom. org.uk/__data/assets/pdf_file/0013/222205/internet-futures.pdf

[7] J. H. Saltzer, D. P. Reed, and D. D. Clark. 1984. End-to-end arguments in system design. ACM Trans. Comput. Syst. 2, 4 (Nov. 1984), 277–288. https://doi.org/10.1145/357401.357402

[8] Internet Society. 2020. Internet Impact Assessment Toolkit (Sept. 2020). https://www.internetsociety.org/issues/internet-way-of-networking/ internet-impact-assessment-toolkit/

[9] Mark Townsley and Ole Trøan. 2010. IPv6 Rapid Deployment on IPv4 Infrastructures (6rd) – Protocol Specification. Request for Comments RFC 5969. Internet Engineering Task Force. https://doi.org/10.17487/ RFC5969 Num Pages: 18.

Об авторах: Olaf Kolkman, Andrei Robachevsky, Carl Gahnberg, and Hosein Badran. 2022. Evolution of the Edge, what about the Internet? In ACM SIGCOMM 2022 Workshop on Future of Internet Routing & Addressing (FIRA ’22), August 22, 2022, Amsterdam, Netherlands. ACM, New York, NY, USA, 5 pages. https://doi.org/10.1145/3527974

Скачать статью: Влияние развития периферийных сетевых вычислений на Интернет