Спутниковые сети связи, или Как «поймать всю рыбу в одну сеть»

Аннотация: Если воспользоваться терминологией рыбаков, то можно сказать, что «ячейки» спутниковых сетей становятся всё меньше, а «площадь» этих сетей и их плотность — все больше. За последние десятилетия цифровые технологии и развитие Интернета изменили сети спутниковой связи до неузнаваемости. От аналоговых технологий, огромных антенн и внушительных размеров пользовательских терминалов цифровая спутниковая связь и Интернет приходят в смартфоны обычных пользователей, а наземные и спутниковые сети Интернета превращаются в единую систему, взаимодействие в которой требует выработки новых подходов и правил.

Ландшафт рынка услуг спутниковой связи за последнее время изменился до неузнаваемости. Когда-то связной спутник был всего лишь ретранслятором, он так и назывался «спутник-ретранслятор», и вся его задача, по сути, заключалась в том, чтобы взять исходный сигнал из одной точки поверхности Земли, где стояла наземная передающая станция, принять на частоте приёма, усилить, переместить на частоту передачи и сбросить этот же самый сигнал в зону обслуживания спутника, где была расположена одна или несколько приёмных станций. Вся прелесть спутника, работающего с аналоговыми сигналами, заключалась в размерах этой самой зоны обслуживания, которая у спутника, расположенного, к примеру, на геостационарной орбите (ГСО), огромна – площадь поверхности Земли, которую спутник «видит» с расстояния в 36 тысяч километров, составляет сотни и тысячи квадратных километров (рисунок 1).

Рис. 1. Схема спутниковой ретрансляции.

Рис. 1. Схема спутниковой ретрансляции.

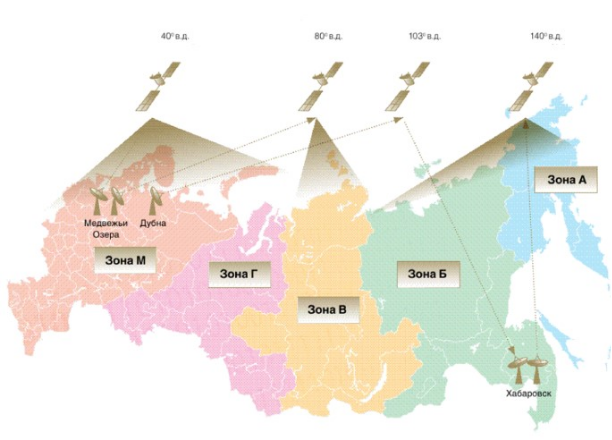

По сути, установив один спутник в нужную орбитальную позицию, небольшое государство могло решить вопрос подъёма из любой точки и доставки сигнала в любую точку на своей территории. Во всей видимой со спутника зоне можно было располагать как передающие станции (сеть передающих станций), так и приёмные (сеть приёмных станций), которые могли работать с различными частотами и типами сигналов, от узких телефонных каналов до полос частот, в которых передавались широкополосные телевизионные каналы или потоки данных [4]. Такое решение позволяло не тянуть километры проводов по всей стране от пункта к пункту, делало ненужным строительство и поддержание сложной и дорогостоящей системы наземных коммуникаций. Надо сказать, что для покрытия такой огромной по площади страны, как Россия, имеющей к тому же несколько часовых поясов, даже с ГСО одного спутника было недостаточно, поэтому, например, схема телевизионного вещания (ТВ) всегда строилась на нескольких спутниках-ретрансляторах (рисунок 2, положение спутников на ГСО указано в градусах восточной долготы).

Рис. 2. Пример распределения временных зон ТВ-вещания на территорию России.

Рис. 2. Пример распределения временных зон ТВ-вещания на территорию России.

В аналоговую эпоху спутник был элитным и профессиональным решением для государственных и корпоративных потребителей. Частный гражданин прямого доступа к нему практически не имел, диаметр приёмных и передающих антенн доходил до десятков метров. Ни разместить у себя в хозяйстве, ни унести такую махину с собой у него не было никакой возможности. Исключение составляли терминалы подвижной связи, например, международной системы подвижной спутниковой связи Inmarsat[1], работающие в других диапазонах частот, но поскольку количество каналов связи в них было сильно ограничено, то стоимость такой связи, как и оборудование для неё, для рядового потребителя долгое время также оставались недоступными, ими оснащались преимущественно крупные объекты (корабли, буровые платформы и т.п.).

Нужно сказать, что в технологическом плане особенностью аналоговой жизни различных сетей спутниковой связи являлась их обособленность и разобщённость. Чтобы не мешать друг другу, каждая спутниковая сеть имела свои закреплённые диапазоны частот и работать могла только в них! Физическая природа распространения радиосигналов диктует свои жёсткие условия, и на этом уровне ничего не меняется и измениться не может. Порядком в этом «мире беспроводных технологий» заведует Международный союз электросвязи (МСЭ[2]), регламенты которого определяют распределение радиочастотного спектра для всех видов сетей связи: спутниковых и наземных, стационарных (фиксированных) и подвижных. Революцию произвела именно «цифра», а динамику процесса задала активно развивающаяся сеть Интернет. Именно они изменили и экономику отрасли спутниковой связи, и принципы взаимодействия различных сетей.

Первое, к чему привёл переход на цифровые технологии передачи сигналов, – это возможность более эффективного использования радиочастотного спектра. Это очень дорогой ресурс, поскольку его объёмы ограничены неумолимыми законами физики. Если МСЭ определил для работы вашей сети соответствующую полосу частот, то выйти за её пределы вы уже не можете, но «выжимать» в её пределах всё больше и больше мегабит передаваемой информации, используя всевозможные цифровые ухищрения типа методов помехозащищенного кодирования и новых методов цифровой обработки, можно сколько вашей душе угодно!

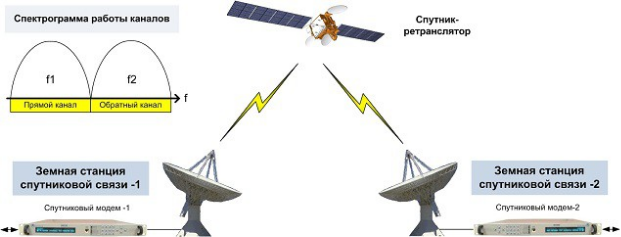

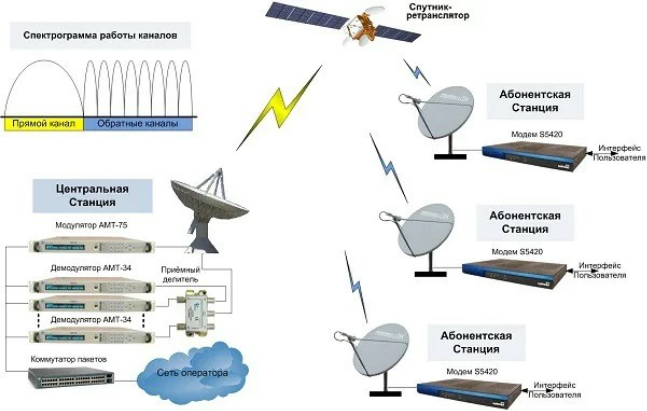

Первый шок от перехода на цифровые технологии испытало спутниковое телевидение в 2000-х годах, когда в стандартной полосе спутникового телевизионного транспондера 36 МГц С-диапазона вместо одной аналоговой телевизионной программы стало возможно передать цифровой телевизионный пакет из шести-восьми программ стандартного качества. Сначала спутниковые операторы приуныли – где взять столько новых программ? Казалось, что в новых цифровых реалиях спутники будут просто стоять пустыми. Однако два момента сыграли колоссальную роль: а) цена вещания одной программы упала в те же шесть-восемь раз и б) появление цифровых технологий создания и обработки телевизионного контента удешевили и подстегнули его рост. В итоге, как грибы после дождя, начали появляться новые региональные и коммерческие программы, плавно заполнившие всю высвободившуюся спутниковую ёмкость [2]. Параллельно шли процессы уплотнения каналов телефонной связи и передачи данных. Ну а появление Интернета и активное развитие его сетей и вовсе привели к тому, что ёмкости на спутниках связи стало катастрофически не хватать, особенно в период 2000-х годов. Сети спутниковой связи всегда обладали неоспоримыми преимуществами перед наземными сетями: быстротой развёртывания и возможностью организации каналов связи практически в любой точке Земли, где может отсутствовать любая другая инфраструктура. При высоком спросе на услугу (а Интернет стал тем воздухом, без которого сегодня не может дышать ни одно предприятие или индивидуум) и готовности за неё платить спутник очень быстро закрывал эту потребность. Для распространения потоков Интернета в основном применялись две схемы: «точка-точка» (для широких магистральных каналов с большими потоками данных в населённые пункты и регионы, см. рисунок 3) и «точка-многоточка» (для организации менее скоростных каналов Интернета корпоративным и частным потребителям, см. рисунок 4).

Рис. 3. Пример спутниковой сети связи «точка-точка».

Рис. 3. Пример спутниковой сети связи «точка-точка».

Рис. 4. Пример спутниковой сети связи «точка-многоточка».

Рис. 4. Пример спутниковой сети связи «точка-многоточка».

В этот период базовым решением организации каналов Интернета для средних потребителей стало создание сетей VSAT (Very Small Aperture Terminal) с антеннами диаметром менее 2,5 м [3]. Наиболее ходовую антенну размером 1,2 м мог себе позволить установить владелец небольшого коттеджа и организовать себе прямой канал связи с доступом в Интернет даже в глухой деревне. Такие сети получили достаточно широкое развитие в Северной Америке (примером могут являться сети известной компании Хьюз[3], набиравших сотни тысяч потребителей), но не в России, где гораздо ниже доходы населения и, одновременно, ниже затраты на мобильную связь, из-за чего данный сегмент не достиг даже 100 тысяч работающих терминалов. В ещё более бедных странах такую связь могли себе позволить только компании, но не обычные жители.

Кроме того, как только в населённые пункты приходило оптоволокно и мобильные сети, спутниковые сети на технологиях VSAT конкуренции не выдерживали. Пропускная способность геостационарных спутников ограничивалась единицами Гбит/с, а организуемые через них каналы сотнями (магистральные) и десятками (корпоративные и частные) Мбит/с, тогда как по оптоволокну потоки Интернета были на несколько порядков больше. В итоге спутниковые операторы теряли клиентов, снимали оборудование и уходили из мест, которым они зачастую сами дали путёвку в жизнь и стимулировали активное развитие.

Такая конкуренция заставляла спутниковых операторов и изготовителей спутников связи искать пути снижения затрат на создание своих систем и, одновременно, придумывать новые технологии увеличения пропускной способности спутникового и наземного сегментов. Если сформулировать сжато, то цель этих поисков сводилась к одному: максимально приблизить цену Мбит/с в спутниковой сети к цене такого же Мбит/с в наземной сети (в беспроводной, а в идеале, и в проводной). При этом преимущество спутниковой сети в возможности дать услугу клиенту в любом месте практически мгновенно никуда не исчезает. Цель настолько же амбициозна, насколько и сложна.

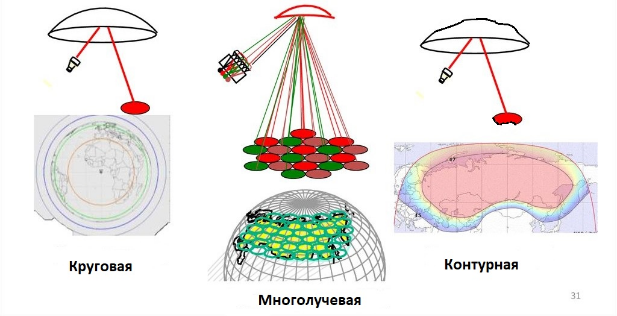

Масштабную попытку удешевить спутниковый Интернет предприняла американская компания Viasat[4], запустив проект создания нескольких геостационарных спутников сверхвысокой пропускной способности (VHTS – Very High Throughput Satellite). В этом проекте пропускная способность каждого спутника составляет несколько сотен Гбит/с (к примеру, ViaSat-2 имеет параметр в 300 Гбит/с) и уже подбирается к одному терабиту на спутник (космический аппарат ультрапропускной способности UHTS ViaSat-3). Добиться этого позволило применение новой технологии многократного переиспользования спектра. Если прежние геостационарные спутники фиксированных спутниковых служб (ФСС) для обслуживания широкой сервисной зоны (круговой или контурной) использовали скоординированные для них МСЭ полосы частот однократно (чаще всего в С-, Ku- и Ка-диапазонах), в лучшем случае используя две поляризации для увеличения пропускной способности спутника, то в новых спутниках HTS и VHTS (UHTS) зона обслуживания стала формироваться из большого числа узких круговых или эллиптических зон, формируемых узкими направленными лучами, полосы частот которых многократно повторяются. Отличие в том, что повторяющиеся полосы частот располагаются не рядом, а чередуются через другие лучи с другими частотами, чтобы избежать ненужной интерференции, так как для обеспечения сплошного покрытия эти лучи краями пересекаются друг с другом (рисунок 5, пример многолучевой зоны в центре, чередование полос частот в лучах выделено цветом).

Рис. 5. Примеры различных зон обслуживания геостационарного спутника ФСС.

Рис. 5. Примеры различных зон обслуживания геостационарного спутника ФСС.

Однако помимо преимуществ в скорости развёртывания и грандиозных размерах зон обслуживания, спутниковые геостационарные сети имеют и свои недостатки для Интернета по сравнению с сетями наземными и спутниковыми сетями на более низких орбитах: примерно на порядок (!) большую задержку сигнала (грубо: 500 мс вместо 50 мс, зависит от параметров сетей и оборудования); кроме того, геостационарные спутники располагаются в плоскости экватора и поэтому практически не видны в приполярных областях, а также закрываются высокими объектами (здания, лесные массивы, горы – чем дальше от экватора, тем больше «зоны затенения»).

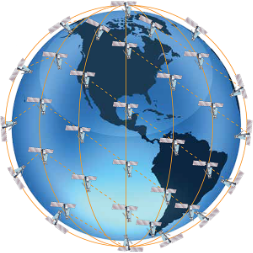

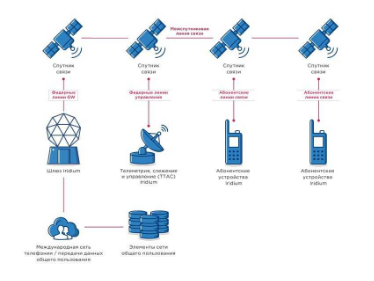

Поэтому конкуренты, стремящиеся охватить услугой спутникового Интернета как можно больше клиентов и при этом дать условия и цены, максимально отвечающие их ожиданиям, которые однозначно формировались сетями наземными (напомним, что при их приходе спутниковым провайдерам приходилось поспешно ретироваться), всерьез занялись освоением низких, негеостационарных орбит (НГСО, рисунок 6), расположенных примерно в 500 км от Земли и выше.

Рис. 6. Пример построения спутниковой системы на НГСО (система Iridium).

Из наиболее крупных и нашумевших проектов стоит отметить проект O3b (от other three billion, изначально позиционировавшийся как система народного Интернета для неохваченных трёх миллиардов земного населения) компании SES[5], британский проект OneWeb и уже всем известный Starlink Илона Маска, заявившего, что его спутниковая сеть Интернета соберёт миллиарды доходов, необходимые для реализации грандиозного проекта освоения Марса. Все эти проекты, в отличие от реализованных до них спутниковых связных проектов на НГСО типа Iridium[6], Globalstar и прочих, использовавших выделенные МСЭ полосы частот для подвижных спутниковых служб (ПСС), которые из-за низких диапазонов частот позволяли передавать потоки интернета менее 1-2 Мбит/с (а значит, не могли претендовать на сколько-нибудь серьёзную клиентскую базу Интернета), дерзко и нередко презирая установленные МСЭ правила, устремились в диапазоны частот так называемых фиксированных спутниковых служб (ФСС), а также наземных подвижных служб (ПС), которые позволяют организовывать потоки Интернета на пользовательское устройство в десятки и даже сотни Мбит/с.

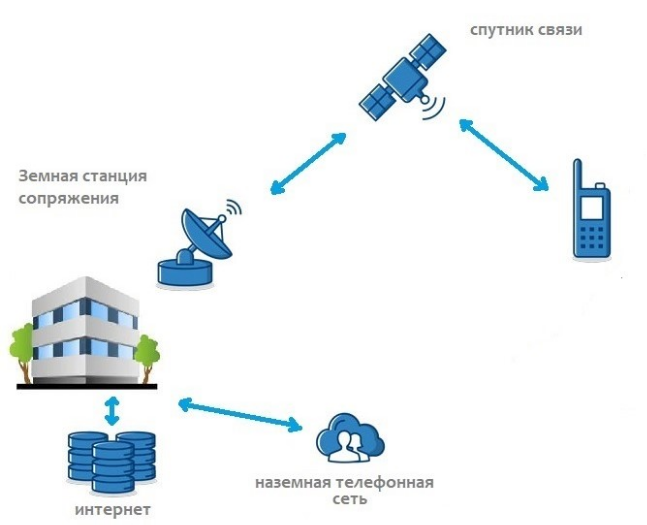

Если не вдаваться глубоко в подробности архитектуры построения различных спутниковых сетей Интернета, то, по сути, смысл всех этих сетей заключается в организации систем, соединяющих потоки Интернета из наземных сетей (наземной сети общего пользования) через так называемые станции сопряжения (рисунок 7) со спутниковыми сетями, распределяющими эти потоки до клиентов и обратно, формируя тем самым взаимоувязанную глобальную сеть приёма-передачи данных Интернета.

Рис. 7. Объединение наземных и спутниковых сетей через станции сопряжения.

Рис. 7. Объединение наземных и спутниковых сетей через станции сопряжения.

Таким образом, мы имеем то, что различные спутниковые сети работают в разных диапазонах, позволяют передавать потоки Интернета различной скорости на различные пользовательские устройства (спутниковые терминалы, телефоны и т.д.) вплоть до перехода к прямой работе с устройствами клиентов (смартфонами), изначально созданными для работы в наземных мобильных сетях. Активно развивающееся в настоящее время создание спутников и систем для организации прямой спутниковой связи со смартфонами для услуги D2D (direct to device) или D2C (direct to сell), по сути, замыкает круг взаимосвязи наземных и спутниковых сетей Интернета [4]. В МСЭ давно идут и ещё предстоят новые серьезные баталии по поводу установления правил пользования частотами между новыми спутниковыми и наземными сетями, однако, похоже, что альтернативы такому объединению нет, с точки зрения технологий круг уже замкнулся, всё что осталось – это разложить по полочкам правила доступа и пользования соответствующими частотами. Пока сервисы D2D обладают скромными скоростями линий связи для передачи SMS и голоса, но уже появились проекты, обещающие реализовать прямую передачу данных на смартфоны со скоростями до 35 Мбит/с (например, стартап компании AST SpaceMobile) [5].

Интересно, что такое объединение сетей различной природы и назначения во многом стало возможно именно из-за того, что Интернет как технология послужил не только средством распространения информации в цифровых сетях, но и средой и средством управления этими сетями, что позволяет создавать различные стандарты и алгоритмы их взаимодействия между собой. Процессы объединения различных спутниковых сетей продолжаются на самых разных уровнях, при этом каждая технология занимает своё место в зависимости от своей эффективности и востребованности.

Подводя итог, можно сказать, что спутниковые сети Интернета как часть единой мировой сети постепенно из огромных геостационарных «неводов для крупной рыбы» (государственных и корпоративных клиентов) превратились во множество плотно расставленных сетей различной конфигурации и возможностей, стремящихся постепенно охватить всех, даже самых скромных по размерам кошелька потребителей.

Список источников

1. https://bigenc.ru/c/sputnikovoe-televizionnoe-veshchanie-20c6e3

2. https://web.archive.org/web/20210419162526/https://moris.rtrs.ru/prof/live-broadcasting/broadcasting/

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/VSAT

4. https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/804127/

5. https://www.ixbt.com/news/2024/08/06/ast-spacemobile-poluchila-zelenyj-svet-dlja-zapuska-pervyh-pjati-sputnikov-dlja-prjamoj-svjazi-so-smartfonami.html?ysclid=m8eosb7i5w224298618

Об авторе:

Владимир Леонидович Глебский, директор отдела развития региональных проектов Международной организации космической связи «Интерспутник».

Скачать статью: Спутниковые сети связи, или как «поймать всю рыбу в одну сеть»

- Inmarsat – американская компания, созданная в 1979 году и оказывающая услуги глобальной подвижной связи морским, авиационным и другим потребителям по всему миру. https://www.inmarsat.com/en/index.html

- Международный союз электросвязи (International Telecom Union, ITU) — организация, регулирующая вопросы международного использования радиочастот. https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx

- Hughes – один из крупнейших в США провайдеров спутникового Интернета, предлагающий широкий спектр услуг государственным и частным потребителям как в США, так и за пределами Америки на базе геостационарной спутниковой системы и спутников Jupiter (Юпитер), https://www.hughes.com/resources/press-releases

- VIasat – также один из крупнейших американских провайдеров спутникового Интернета, обеспечивающего глобальное покрытие Земли, https://www.viasat.com/

- SES – один из крупнейших европейских операторов спутниковой связи, первый наряду с геостационарным бизнесом запустивший бизнес на низкоорбитальной группировке спутников проекта O3b (O3b mPOWER), https://www.ses.com/

- Iridium – скандально известный американский проект низкоорбитальной системы сотовой подвижной связи, обанкротившийся и выкупленный в интересах обеспечения связью американских военных, сегодня помимо интересов правительства США обслуживает и коммерческих потребителей в других странах, https://www.iridium.com/